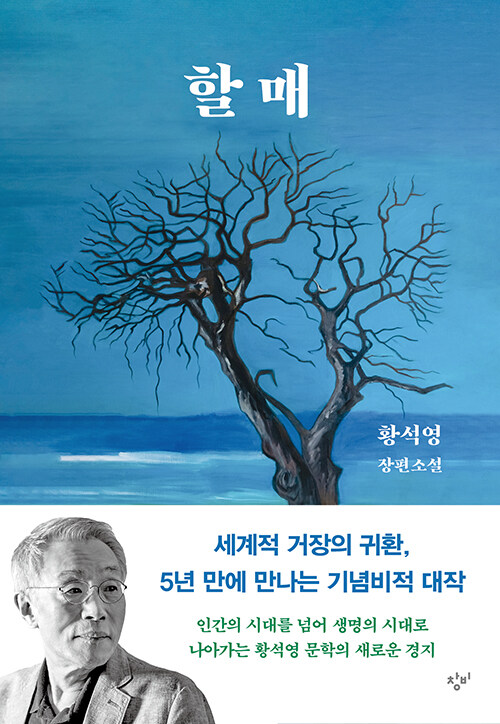

할매 - 황석영이 들려주는 세대의기억과삶

황석영의 장편소설 「할매」는 한국 현대문학의 거장 황석영이 평생 탐구해 온 ‘기억’과 ‘공동체’를 한 노년 여성의 입으로 풀어낸 작품입니다. 산업화 이전 농촌의 삶, 일제강점기와 전쟁을 거친 세대의 상흔, 재개발로 흔들리는 오늘의 도시까지, 한 사람의 기억이 어떻게 역사의 결을 따라 흐르는지 보여줍니다. 특유의 구수한 입담과 현장감 넘치는 문체 덕분에 독자는 마치 따뜻한 무릎을 베고 누워 “할매”의 이야기를 듣는 듯한 친밀함을 느낍니다. 그 친밀함은 단순한 향수에 머물지 않고, 우리가 어디서 왔고 어디로 가야 하는지 묻는 질문으로 이어집니다.

입담으로 꿰맨 시간 여행

이야기는 시장 국밥집을 지키는 할매의 하루에서 시작해, 어린 시절 농촌의 논두렁, 피난길의 냄새, 봉제공장 야간조의 기계 소음으로 자유롭게 오가며 전개됩니다. 황석영은 구술체 문장을 통해 “지금-여기”의 숨결을 살려내는데, 이 방식은 독자를 역사 교과서가 아닌 살아 있는 목소리 속으로 끌어들입니다. 사건보다 감각이 앞서기 때문에, 독자는 “그때 사람들이 이렇게 숨 쉬었구나” 하는 실감을 얻습니다.

작은 몸 안의 거대한 세월

할매의 회상에는 일제강점기의 두려움, 해방 후 혼란, 한국전쟁의 흩어짐, 산업화의 먼지, 재개발 통보장의 얇은 종이까지 겹겹이 쌓여 있습니다. 거대한 사건들은 뉴스처럼 스쳐 가지만, 그 속에서 가족을 지키고 살림을 이어 가려는 평범한 선택들이 미세하게 포착됩니다. 작가는 “역사는 기록이 아니라 기억의 총합”이라는 태도로, 잊히기 쉬운 생활사(生活史)를 문학으로 붙잡습니다. 덕분에 독자는 이름 없는 사람들의 시간이 어떻게 현재의 우리를 지탱하는 뿌리가 되었는지 체감하게 됩니다.

손바닥 화면을 사이에 둔 두 세대의 교신

현대의 독자를 대변하는 손녀는 스마트폰으로 세상을 설명하고, 할매는 자신이 겪어 온 이야기를 답으로 건넵니다. SNS 해시태그와 피난길 짐꾸러미가 한 자리에서 만나는 장면들은 세대 차이를 낯설지만 다정하게 보여 줍니다. 손녀는 “왜 우리는 여기 서 있을까?”를 묻고, 할매는 “살다 보니 여기까지 왔다”며 웃습니다. 이 교신 속에서 과거는 고정된 박제가 아니라, 대화로 다시 살아나는 유기체가 됩니다.

손맛처럼 남는 문장들

- “사람이 집을 짓는 게 아니고, 집이 사람을 키우는 기다”라는 대목은 거처와 공동체의 상호 작용을 한 문장에 눌러 담습니다.

- 새벽 장터에서 김 모락모락 나는 국밥을 푸는 손과, 피난길에 업혀 가던 어린 날의 기억이 한 컷에 포개지는 장면은 시간의 층위를 시적으로 압축합니다.

- 재개발 통보문을 구겨 넣으며 “이번에도 또 옮기면 된다 아이가”라고 말하는 할매의 체념 섞인 낙관은, 한국 현대사를 관통한 생존의 정서를 상징합니다.

이처럼 문장들은 음식의 간처럼 과하지 않게 배어 있어, 읽고 나면 입안에 따뜻한 국물 맛이 남습니다.

기억을 건네는 방식

이 소설이 제안하는 것은 ‘구술의 공동체’입니다. 거창한 기록물이 아닌, 서로의 입과 귀를 거쳐 흐르는 이야기들이 모여 우리 역사를 다시 짜 맞춥니다. 상처를 덮지 않고 말할 때, 다음 세대는 같은 상처를 조금 덜 아프게 맞을 수 있다는 희망도 비친다. “듣는 일”과 “말하는 일”이 서로를 살리는 행위임을 이 작품은 조용히 설득합니다.

따뜻한 손을 잡듯 책을 덮으며

「할매」는 거대한 서사보다 작은 이야기들의 힘을 믿는 책입니다. 노년의 목소리로 들려주는 삶의 조각들은 독자로 하여금 우리 가족과 이웃, 동네 어르신들의 이야기를 다시 듣고 기록해 보고 싶은 마음을 일으킵니다. 겨울밤 국밥 한 그릇 곁에 두고 읽으면, 책장을 덮는 순간 자연스레 주변의 ‘할매’들에게 안부 전화를 걸게 될지도 모릅니다. 그렇게 또 하나의 대화가 이어질 때, 우리의 기억은 조금 더 따뜻하고 단단해집니다.

할매

저자 황석영

출판 창비

발매 2025.12.12